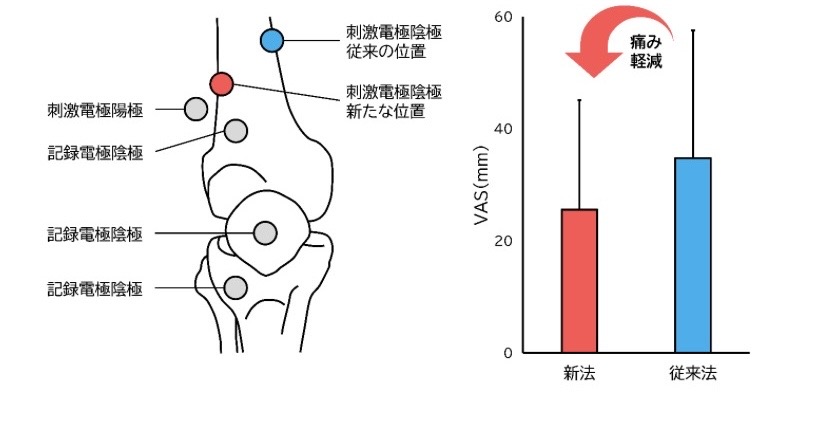

関西医療大学 保健医療学部 理学療法学科を卒業された黒部正孝さんは本学博士後期課程2年生で、副学長 鈴木俊明教授の指導のもと、F波の測定方法に関する研究に取り組んでいます。

理学療法学科

関西医療大学 保健医療学部

治せるセラピストを養成する

将来、理学療法士の供給過剰や働き方の変化が訪れることが予想されます。どのような状況になっても、クライアントさまからの数々の要望に向き合える知識と技術を持つ人材が「治せるセラピスト」です。

学科長の挨拶

スポーツ傷害の治療者も目指せる本学科で、未来に向かって学びましょう。

中学や高校時代に部活動でケガをして理学療法士の治療を受けたことを機に、本学科に進学を希望したという学生が数年前から増えています。

本学と他大学との最も大きな違いは、東洋医療と連携した先進的な学びがあるということですが、これに加えてスポーツ分野を専門とした理学療法士の指導のもとで、スポーツ傷害の治療者としての理学療法士をめざせるのも大きな魅力です。

目標は違っても、目指すのは「治せるセラピスト」。仲間と一緒に頑張りましょう。

「スポーツと理学療法」

本学理学療法学科の「スポーツと理学療法」における、大学教育プログラムを紹介します。スポーツへの関わりを考えている方は是非、一読してください。

↓↓教員の活動や業績はこちらから↓↓

News & Topics

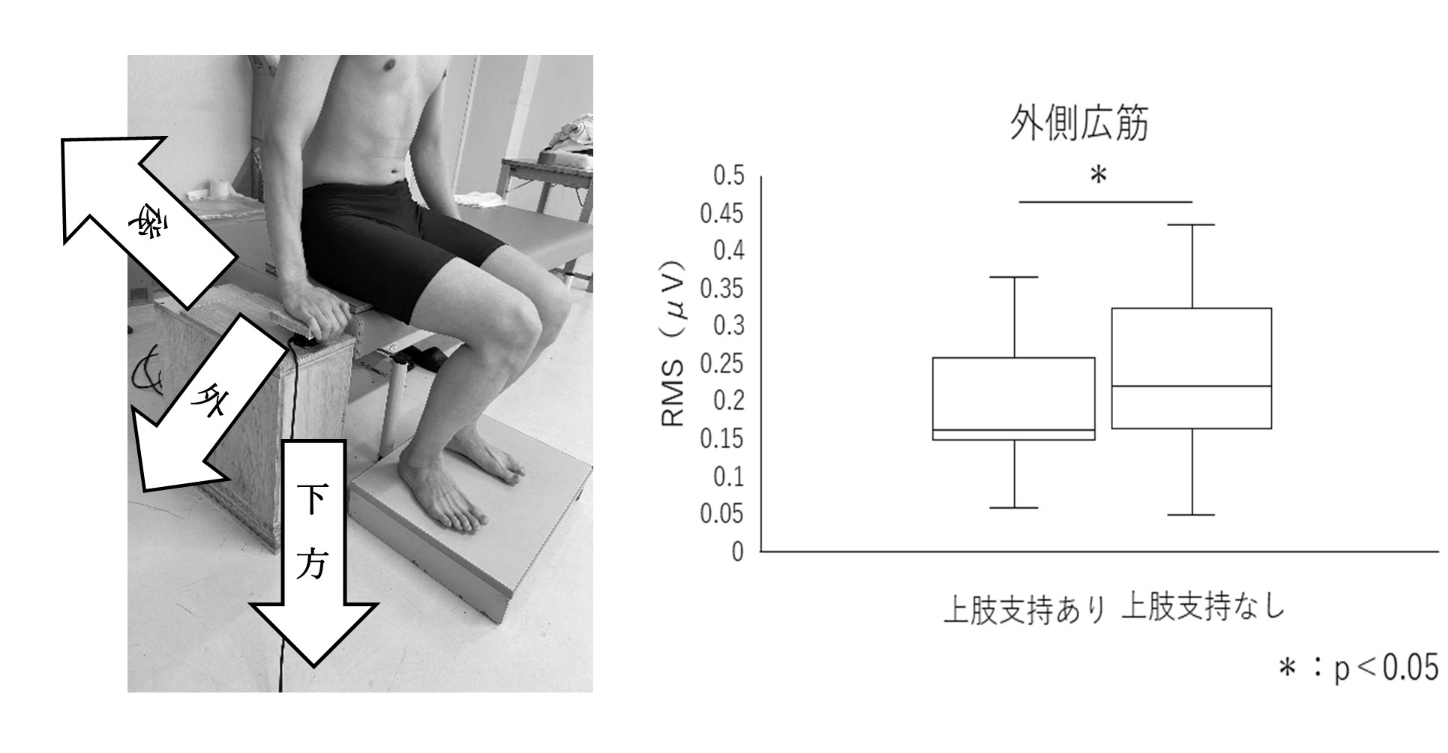

本学博士後期課程2年生 井上直人さんは、「上肢で座面を押すことが、立ち上がり動作の殿部離床相における関節運動や筋活動に与える影響」について研究しています。

立ち上がり動作を行う能力は、椅子の座面の高さ、上肢支持の有無、および足の位置に強く影響されると報告されています。今回は、立ち上がり動作における上肢支持に着目しました。